又是什麼秘密,讓我的女兒都覺得,我最好永遠不要知道?

我的心,第一次被一種強烈的不安和恐懼所攫住。

我預感到,一個我經營了四十年的謊言,即將被揭開。

而真相,或許遠比我想像的要殘酷得多。

02

在醫院又待了半個多月,我的身體總算穩定了下來。

在我的強烈要求下,思雨為我辦理了出院手續。

我想回家,那個被我視作「旅館」四十年的家,我第一次如此迫切地想要回去。

我想見林婉君,我想親口問問她,這一切到底是為什麼。

回到家的那天,天氣陰沉,就像我的心情。

思雨扶著我走出電梯,打開了那扇熟悉的家門。

房子裡一如既往的整潔,空氣中瀰漫著淡淡的消毒水味。

保姆李嫂從廚房裡迎了出來,接過我手裡的東西,低聲說:「陳教授回來了,林姐在房間裡呢。」

我的心臟不受控制地狂跳起來。

我換了鞋,一步步走向那條我走了四十年的走廊。

左邊是我的臥室,一間被我打造成絕對私人空間的書房兼臥室,裡面堆滿了我引以為傲的藏書和獎盃。

右邊,是林婉君的房間,那間曾經的書房,那扇我四十年來幾乎從未踏足過的房門。

她的房門虛掩著。

我深吸一口氣,輕輕推開了門。

林婉君正坐在一張輪椅上,背對著我,望著窗外。

她的背影消瘦而佝僂,花白的頭髮在陰沉的天光下顯得格外刺眼。

聽到開門聲,她控制著輪椅,緩緩轉過身來。

四目相對的瞬間,我的呼吸都停滯了。

她的面容因為中風而有些扭曲,嘴角歪斜著,眼神也有些渙散。

但當她看清是我時,那雙渾濁的眼睛裡,似乎閃過了一絲微光。

她的嘴唇翕動著,發出幾個含混不清的音節:「你……回……來……了……」

「我回來了。」我走到她面前,蹲下身子,試圖讓她能更清楚地看到我。

我伸出手,想要去握住她放在膝蓋上、因為肌肉萎縮而有些蜷曲的手,卻在半空中停住了。

我害怕,我怕我的觸碰會驚擾到她,也怕她會像過去四十年一樣,下意識地避開。

然而,她卻用那隻還能活動的手,顫顫巍巍地抓住了我的手腕。

她的手很涼,沒什麼力氣,卻抓得很緊。

她的眼睛直直地看著我,嘴裡依舊是那些模糊的音節,但我卻奇蹟般地聽懂了。

她在問:「身體……好……些……沒?」

一股熱流猛地衝上我的眼眶。

在我病重之後,這是她對我說的第一句話,她在關心我。

我這個在她病重時遠在萬里之外,連一個電話都吝於多打的丈夫。

我究竟都做了些什麼?

「好多了,婉君,我好多了。」我的聲音哽咽了,「對不起……對不起……」

除了這三個字,我不知道還能說什麼。

四十年的隔閡與怨恨,豈是幾句輕飄飄的「對不起」就能抹平的?

她好像聽懂了我的歉意,也好像沒有。

她只是搖了搖頭,然後用手指了指我的胸口,又指了指她自己,最後,她費力地抬起手,拍了拍我的肩膀。

我愣住了,不明白她想表達什麼。

「媽是想說,她沒事,讓你也別想太多,好好養身體。」思雨不知何時站在了門口,替她母親做出了翻譯。

我抬頭看著思雨,又看看林婉君,心中五味雜陳。

這個家,似乎一直都是這樣。

林婉君想說什麼,想做什麼,都是通過思雨來傳遞。

而我,這個名義上的一家之主,卻像個局外人。

那天晚上,我躺在自己那張寬大而冰冷的床上,輾轉反側,一夜無眠。

隔壁房間裡,是與我一牆之隔的妻子,我們之間,卻仿佛隔著千山萬水。

思雨白天的話和林婉君笨拙的關心,像兩隻手,將我腦子裡那根緊繃了四十年的弦徹底撥亂了。

我開始瘋狂地回憶過去,試圖從那些被我刻意忽略的細節里,找出一些蛛絲馬跡。

我想起剛結婚那年,我還是個一文不名的窮小子,在大學裡當助教。

林婉君是市裡文工團的舞蹈演員,年輕漂亮,追求者眾。

可她偏偏看上了我,不顧家裡的反對,嫁給了我這個前途未卜的「文化人」。

我們的婚房,就是學校分的這套老公寓。

那時候,我們很窮,但很快樂。

她總是說,她喜歡看我讀書的樣子,覺得整個世界都安靜了。

而我,也總是在她練舞回來後,為她準備好熱水,幫她按摩那雙因為跳舞而傷痕累累的腳。

轉折點,就是在我評上講師後不久。

那時候我為了準備一個重要的課題,沒日沒夜地泡在圖書館,寫論文,常常是回家倒頭就睡。

也就是從那個時候開始,林婉君說我開始打呼嚕,而且聲音特別響。

有幾次,她半夜把我推醒,一臉驚恐地說我剛才好像沒呼吸了。

我當時只覺得是她大驚小怪,壓力太大了。

我一個二十出頭的小伙子,身體好得很,怎麼可能不呼吸?

我安慰她,讓她別胡思亂想。

可沒過多久,她就正式向我提出了分房睡的要求。

「建國,我們分開睡吧,為了你好。」我清晰地記得,那天晚上,她就是這麼說的。

「為了我好?」我當時怒不可遏,「林婉君,你把話說清楚!分房睡怎麼就是為了我好了?你是不是覺得我窮,給不了你想要的生活,所以就想用這種方式來折磨我,逼我離婚?」

她當時愣住了,看著我,眼睛裡充滿了震驚和失望。

她搖著頭,嘴唇動了動,似乎想解釋什麼,但最終什麼也沒說。

她只是重複了一句:「你以後會明白的。」然後,就抱著枕頭去了書房。

「以後」,這個「以後」就是四十年。

四十年里,我從一個窮講師,變成了著作等身的陳教授,變成了日進斗金的陳總。

我用世俗的成功,向她證明了她當年的選擇沒有錯,也用這種成功,構建起我那脆弱的自尊心,以此來對抗她帶給我的冷暴力。

我以為我贏了,可到頭來,我卻輸得一敗塗地。

「為了你好」,這四個字,像魔咒一樣在我腦子裡盤旋。

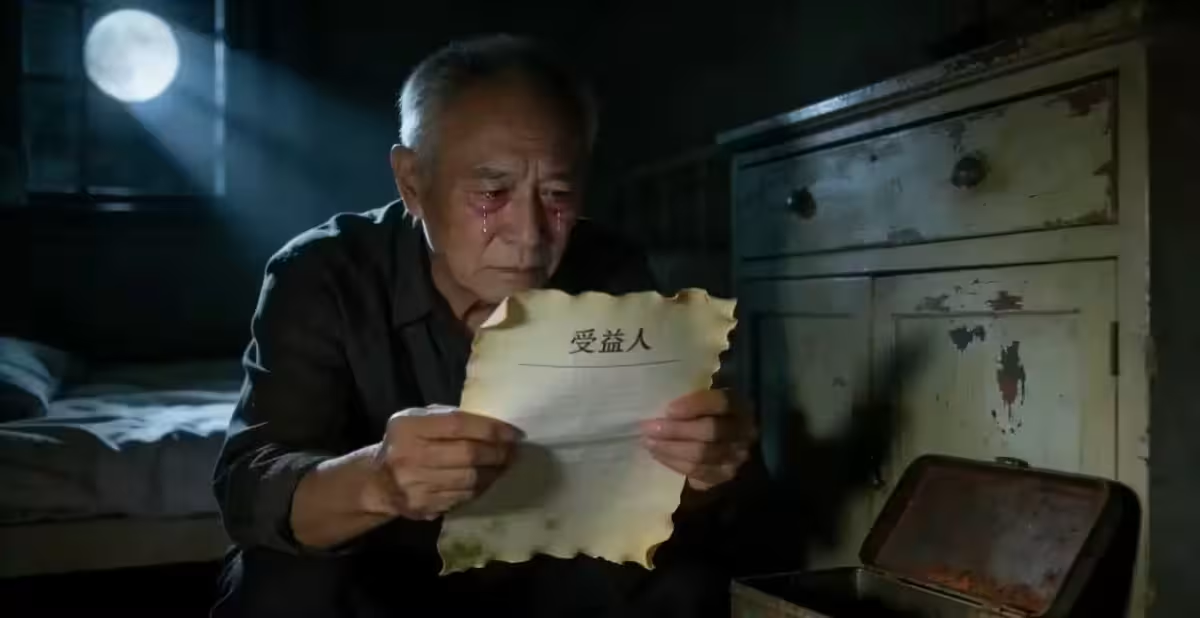

我忽然從床上坐了起來,一個瘋狂的念頭湧上心頭。

我要去她的房間看看。

我要找到答案。

這個念頭一旦產生,就再也無法抑制。

我躡手躡腳地爬下床,心臟因為緊張和激動而劇烈地跳動著,甚至牽動了胸口的傷。

我扶著牆,慢慢地走到走廊,來到了那扇緊閉的房門前。

我小心翼翼地擰動門把手,門「吱呀」一聲開了一道縫。

房間裡沒有開燈,只有窗外的月光,朦朧地灑在地板上。

我看到林婉君躺在床上,似乎已經睡著了。

她的呼吸很輕,很平穩。

我悄悄地走了進去,生怕驚醒她。

房間裡的陳設很簡單,一張單人床,一個舊衣櫃,一張書桌。

書桌上,整齊地擺放著一些藥瓶。

我走近一看,都是一些治療心腦血管疾病的藥物。

我的心,又被狠狠地揪了一下。

我的目光在房間裡逡巡,像一個闖入別人領地的竊賊。

我不知道我要找什麼,或許是一封信,或許是一個日記本,任何能夠揭示真相的東西。

最後,我的視線落在了床頭柜上。

那是一個很老式的床頭櫃,油漆都有些斑駁了。

我鬼使神差地伸出手,拉開了最上面的那個抽屜。

03

抽屜里,只有幾樣零碎的東西。

一盒沒吃完的降壓藥,一副老花鏡,還有一個小小的相框。

我拿起那個相框,借著月光,我看到那是一張我們的合影。

照片上的我們,還很年輕,依偎在一起,笑得燦爛。

那應該是我們剛結婚時拍的。

照片的玻璃表面,已經有了一些細微的劃痕,但被擦拭得一塵不染。

我的手指撫過照片上她年輕的臉龐,心中百感交集。

武巧輝 • 62K次觀看

武巧輝 • 62K次觀看

燕晶伊 • 79K次觀看

燕晶伊 • 79K次觀看